Explications sur le système ABO et Rhésus

Information sur les groupes sanguins

Connaitre son groupe sanguin est essentiel car comme nous allons le voir dans le tableau de compatibilité sanguine, nous ne sommes pas tous compatibles les uns les autres dans le cas d'une transfusion sanguine.

Le groupe sanguin est identifié grâce aux antigènes visibles à la surface des globules rouges.

Il existe 3 types d'antigènes : A, B et AB, mais 4 groupes différents car le groupe O se caractérise par l'absence d'antigène. Mais pour savoir quel type de sang nous possédons, il faut également tenir compte du système Rhésus: Rh + ou Rh-.

Comprendre son groupe sanguin, c'est un peu comme connaître la clé d'accès à une boîte à trésors indispensable pour sauver des vies. Lorsqu'une situation d'urgence survient, chaque seconde compte et savoir rapidement son groupe sanguin peut littéralement faire gagner un temps précieux. Par exemple, en cas d'accident grave nécessitant une transfusion immédiate, cette information peut orienter le choix du donneur compatible et éviter de dangereux rejets.

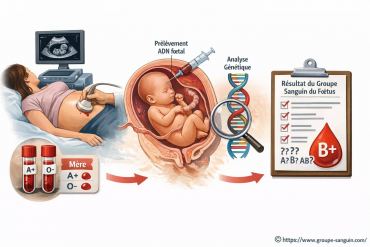

Le groupe sanguin ne concerne pas uniquement les situations extrêmes. Il a aussi un rôle lors de la grossesse, où l'incompatibilité entre le groupe sanguin de la mère et celui du fœtus peut entraîner des complications comme la maladie hémolytique du nouveau-né. Ainsi, la connaissance du groupe sanguin est essentielle avant toute opération chirurgicale ou même dans le cadre de certains traitements médicaux.

- Votre carte de groupe sanguin est tout aussi importante que votre carte d'identité !

- Pensez à l'informer à vos proches ou à la conserver dans votre portefeuille.

- Lors des dons du sang, votre groupe sanguin est systématiquement déterminé et noté.

Certains pays organisent d'ailleurs des campagnes de sensibilisation pour inciter chacun à connaître son groupe sanguin et à s'engager dans le don du sang. À l'image d'un puzzle, chaque groupe sanguin trouve sa place dans le grand ensemble de la solidarité.

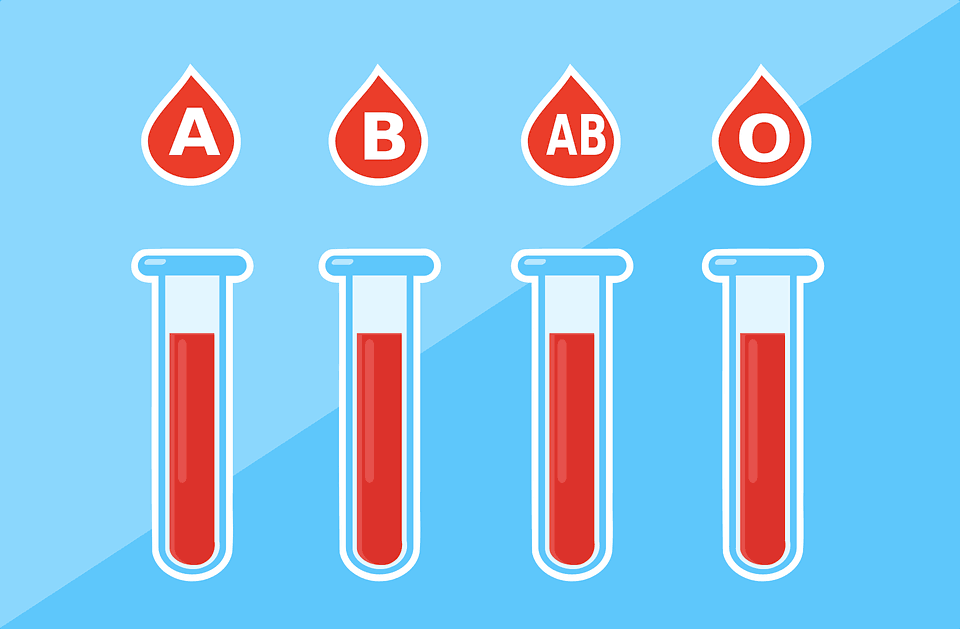

Le système ABO des groupes sanguins

A la surface des hématies se trouve soit des antigènes B, soit des antigènes A et dans certains cas, les deux en même temps ce qui donnera le groupe AB.

Si aucun antigène n'est repéré, l'individu est alors classé dans le groupe O.

► Le système ABO permet donc quatre possibilités de combinaison :

- Groupe A

- Groupe B

- Groupe AB

- Groupe 0

Pour mieux visualiser ces groupes, imaginez une équipe de quatre joueurs distincts, chacun portant un maillot unique :

- Le joueur A porte simplement l'antigène A.

- Le joueur B porte l'antigène B.

- Le joueur AB est à la fois A et B, cumulant ainsi les deux signes distinctifs sur son maillot.

- Le joueur O n'arbore aucun signe : il joue neutre, ce qui lui permettra plus de flexibilité dans l'équipe.

Cette diversité n'est pas anecdotique : elle influence le quotidien des hôpitaux et des centres de transfusion. Par exemple :

- En cas de pénurie d'un type de sang, certains groupes seront plus recherchés que d'autres.

- Dans certaines régions du monde, certains groupes sont extrêmement rares, ce qui rend la gestion stratégique des stocks de sang indispensable.

- Des associations de patients se mobilisent régulièrement pour organiser des campagnes ciblées, notamment lorsque des personnes atteintes de maladies chroniques (thalassémie, drépanocytose, etc.) ont besoin de transfusions fréquentes.

Le système Rhésus des groupes sanguins

Le facteur rhésus dépend de l'absence ou de la présence de l'antigène D dans les globules rouges. Si l'antigène D est présent dans le sang, la personne a un groupe sanguin Rh positif (Rh+), sinon elle a un groupe sanguin Rh négatif (Rh-).

Ceci étant, il existe donc en tout 8 types de groupes sanguins

- Groupe sanguin A (Rh+)

- Groupe sanguin A (Rh-)

- Groupe sanguin B (Rh+)

- Groupe sanguin B (Rh-)

- Groupe sanguin 0 (Rh+)

- Groupe sanguin 0 (Rh-)

- Groupe sanguin AB (Rh+)

- Groupe sanguin AB (Rh-)

Pour illustrer le rôle du facteur Rhésus :

- En France, environ 85 % de la population est Rh positif, tandis que 15 % est Rh négatif.

- Le facteur Rh a une importance capitale lors de la grossesse : une mère Rh- enceinte d'un bébé Rh+ peut développer des anticorps contre les globules rouges du fœtus, ce qui nécessite un suivi médical attentif.

- Lors de la transfusion, la compatibilité Rh doit être respectée tout autant que celle du système ABO pour éviter toute réaction immunitaire indésirable.

Pour une meilleure compréhension, imaginez le facteur Rh comme un badge d'accès supplémentaire : même si deux personnes partagent le même groupe ABO, la présence ou l'absence de ce badge (l'antigène D) peut tout changer lors d'une transfusion. Un oubli de ce facteur peut entraîner une réaction de rejet pouvant être très grave, parfois fatale.

Bon à savoir : Le facteur Rh est recherché par prise de sang simple. Aujourd'hui, les tests sont rapides et précis, et sont systématiquement réalisés lors d'un don ou en cas d'hospitalisation.

Compatibilité du sang entre donneur et receveur.

| Groupe sanguin | Peut donner à | Peut recevoir de |

|---|---|---|

| A- | A(-) | A(+) | AB(-) | AB(+) | A(-) | 0(-) |

| A+ | A(+) | AB(+) | A(-) | A(+) | 0(-) | 0(+) |

| B- | B(-) | B(+) | AB(-) | AB(+) | B(-) | 0(-) |

| B+ | B(+) | AB(+) | B(-) | B(+) | 0(-) | 0(+) |

| AB- | AB(-) | AB(+) | A(-) | B(-) | AB(-) | 0(-) |

| AB+ | AB(+) | Tous les groupes (Receveur universel) |

| 0- | Tous les groupes (Donneur universel) | 0(-) |

| 0+ | A(+) | B(+) | AB(+) | 0(+) | 0(-) | 0(+) |

Comprendre la compatibilité sanguine :

Cela revient à composer avec un immense puzzle dans lequel chaque pièce n'est compatible qu'avec certaines autres. Transfuser un sang incompatible, c'est comme essayer de forcer une pièce qui ne correspond pas dans un puzzle : l'ensemble ne tient pas, et le résultat peut être dangereux.

Exemple concret : Lors d'un accident de la route, la victime est du groupe B- et doit être transfusée en urgence. Les médecins chercheront prioritairement du sang B-, mais à défaut, du sang 0- peut être utilisé. Cela montre l'importance de la diversité des dons pour garantir que toute situation d'urgence puisse être couverte.

- Les groupes A+ ou B+ ont la chance de pouvoir recevoir du sang négatif ou positif du même groupe, mais aussi de 0- ou 0+.

- Le groupe AB+ peut recevoir du sang de tous les autres groupes : c'est pourquoi il est appelé "receveur universel".

- Le groupe 0- est, quant à lui, le "donneur universel" puisqu'il peut donner à tous les groupes, même en cas d'urgence vitale.

À noter : Les règles de compatibilité sont aussi valables pour le don de plasma et de plaquettes, même si elles présentent quelques différences spécifiques.

Astuce pratique : Lors de collectes de sang, les centres affichent souvent les besoins urgents par groupe, afin de sensibiliser les donneurs et garantir un stock varié et suffisant.

Donneurs et receveurs universels

Il y a des groupes sanguins très rares comme le groupe AB+ qui concerne seulement 4% de personnes dans le monde. Ce sont des « receveur universels » qui peuvent donc recevoir du sang de n'importe quel groupe mais qui ne peuvent donner leurs sangs qu'aux sujets de même type.

A l'inverse, les personnes ayant du sang du groupe O- sont des « donneurs universels » c'est à dire qu'ils peuvent donner du sang à tout le monde mais ne peuvent en recevoir que de la part de sujets du même type.

Exemples concrets :

- Dans un hôpital, lorsqu'aucune information n'est encore disponible sur le groupe sanguin d'un patient en détresse, c'est du sang O- qui est transfusé, car il est compatible avec tous les autres groupes. Cela fait du O- la « monnaie d'échange vitale » dans l'urgence.

- Le groupe AB+ accepte tous les sangs, mais ne peut donner qu'à des AB+. C'est comme une station d'accueil accueillant tout le monde, mais où, pour repartir, il faut impérativement être AB+.

- Les donneurs O- sont constamment sollicités et des campagnes spécifiques leur sont régulièrement destinées car ils sont peu nombreux dans la population.

Chiffre à retenir : Moins de 7% de la population possède le groupe sanguin O-. Or, ce groupe est indispensable dans toutes les situations d'urgence.

Pourquoi donner son sang est-il si important ? Parce qu'un seul don peut sauver jusqu'à trois vies ! Le sang ne se fabrique pas artificiellement ; il dépend uniquement de la générosité de donneurs volontaires. C'est un geste altruiste, un fil invisible qui relie et protège l'ensemble de la société. Les dons réguliers sont essentiels pour maintenir les réserves nécessaires et répondre aux besoins quotidiens des hôpitaux.

À savoir également :

- La durée de conservation du sang est limitée : les globules rouges se conservent 42 jours, le plasma 1 an.

- Les patients ayant des groupes rares bénéficient de protocoles de recherche intensifiée pour trouver un donneur compatible en cas d'opération, d'accident ou de maladie chronique.

- La compatibilité s'applique aussi lors des transplantations d'organes et lors de certains traitements lourds (chimiothérapie, greffes de cellules souches).